泉悠也

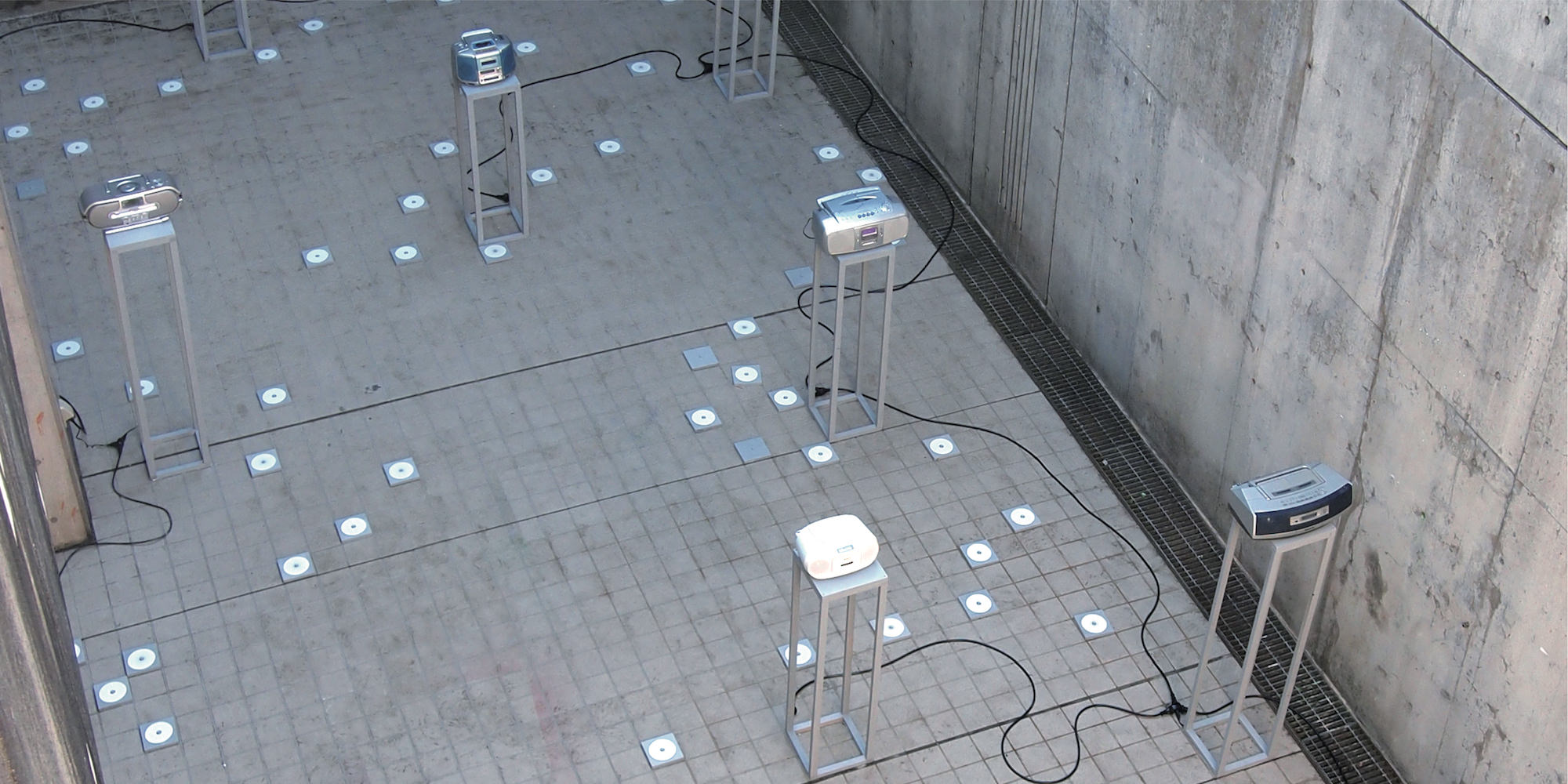

『ドライエリア』

音楽 / CD、CD プレイヤー、木材、ペンキ、演奏者

床に設置される100枚のCDには、「あなたにとって最も自然な音程で10秒間『あ〜』と歌ってください」というインストラクションによってサンプリングした、100名の歌声が収録されている。 演奏者は会場内を歩き回りながらこれらのCDを拾い、CDプレーヤーにセットしたり取り除いたりすることで、和音を即興的に変化させていく。それぞれの音程は具体的に指定されていないため、西洋的な12音階から逸脱した微分和音となり、また奏者も予測できない偶然性が取り入れられることとなる。

パフォーマンス風景

─卒業制作にはどんなテーマで取り組みましたか?

人間における「精神・脳・身体」に、「かたちの無いもの・その記録・その器」という構造を見出し、それを音楽における「音・CD・CDプレイヤー」に象徴させ、サウンドパフォーマンスとして提示しました。また、鑑賞者もCDを入れ替えたり展示空間の中を彷徨い歩いたりすることができ、聴こえてくる音を変化させることで、音楽を聴くという体験が受動的なものから能動的なものになるようにしました。

─制作を通して気づいたことや変化はありましたか?

制作する上で、選択肢が多くとにかく悩みました。今までは視覚的な面白さを優先していたことが多かったのですが、今回の卒業制作では自分が本当に意図としているのは何かを再考し、それがより伝わるように(あるいは伝わらないように)する方法をひとつひとつ丁寧に決定していくようにしました。結果的に、全ての造形要素に意味が含まれるような作品にすることができたのではないかと感じます。

─これからどんなことに取り組んでいきたいですか?

今までより時間が限られることが悩みですが、制作は続けていきたいです。1年に1回程度は展示やパフォーマンスなど何らかの形で発表できるようになれば理想です。それと、最近は美学や美術史に興味があり、今後は制作とは違う角度でも美術に関わることができたらいいなと思っています。制作につなげるか否かは別として、知識や思考も深めていきたいです。

─鈴木ゼミで学んだことはなんですか?

インタビューの方法やウェブサイトの編集など、技術的に得たことは沢山ありますが、特に大きく学んだこととしては、「モノをモノとして見ないこと」、すなわちモノを形態や機能としてだけでなく、そこに隠された象徴性に着目する、というようなことです。3年次課題「Sampling」や4年次ゼミ展「_は_になる(かもしれない)」などを経て、卒業制作の構想にも繋がりました。